当ブログでは、アフィリエイト広告を使用しており、記事内に広告が含まれる場合があります。

先日、ダーツを殆ど知らないサーフィンが好きな方とお話させて頂きました。

その中で、ダーツって腕だけで投げる競技でしょ?という質問をされ、

「ダーツは全身運動ですよ。体幹主導で力を伝えるんです。足で投げるっていう人も居るくらいですよ!」というお話をさせて頂きました。

すると大変驚かれたようで、「もっと詳しく知りたいから教えて欲しい。」とダーツに少しでも興味をもってもらえ、嬉しいところです。

なぜダーツが全身運動であり、体幹主導でダーツに力を伝えると言ったのか。

詳しく知りたいと聞かれても、現存するHowTo本やDVDは、この部分に殆ど触れていません。

YOUTUBE動画をいくつか見ても伝えたい内容が中々ありませんでした。

その為、そんな初めての方や中級者で伸び悩んでる方に私の考えをお伝えしたく、記事にしました。

- ダーツ始めたばかりで良く分からない。

- Bフライト位までは行くけど、その先に中々いけない

- イップスで投げられなくて困っている。 等々

そんな方は是非読んで欲しい内容です。

筆者の簡単なプロフィール

ダーツ歴10年、PERFECTプロ歴3年。

ショップで試投させて頂いたり、実際にバレルデザイナーとして活躍されていた(いる)方からイベントなどで伺った内容、ブログ等でオープンにされていた知識等を基にバレルの分析をするのが楽しみです。

実際に投げたバレルは250種類以上。(2021/6月現在)

また、数多くのレッスン受講歴があり、イップス・グリップイップスの経験から自身でも身体について勉強しています。

ダーツの目的と再現性。

ダーツは狙った場所に入れ続けるスポーツです。

入れ続けるとは、再現性を高める(同じ行動をし続ける)と同義語と考えます。

では、再現性を高めるにはどうしたら良いのか。

それは、小さな動きではなく大きな動きをする事です。

小さな針の穴に糸を通す。コインを立たせる等、指先を使う作業よりも、手でボールを掴み、大きなかごに入れる方が簡単で、再現性が高いと思います。

小さい事よりも大きい事の方が、身体はやりやすいのです。

体幹主導と伝えた意図

なぜ私が「ダーツは体幹主導」と伝えたのか。

人間は、二本足で立ち、指先等での細かい動作も可能な生き物です。

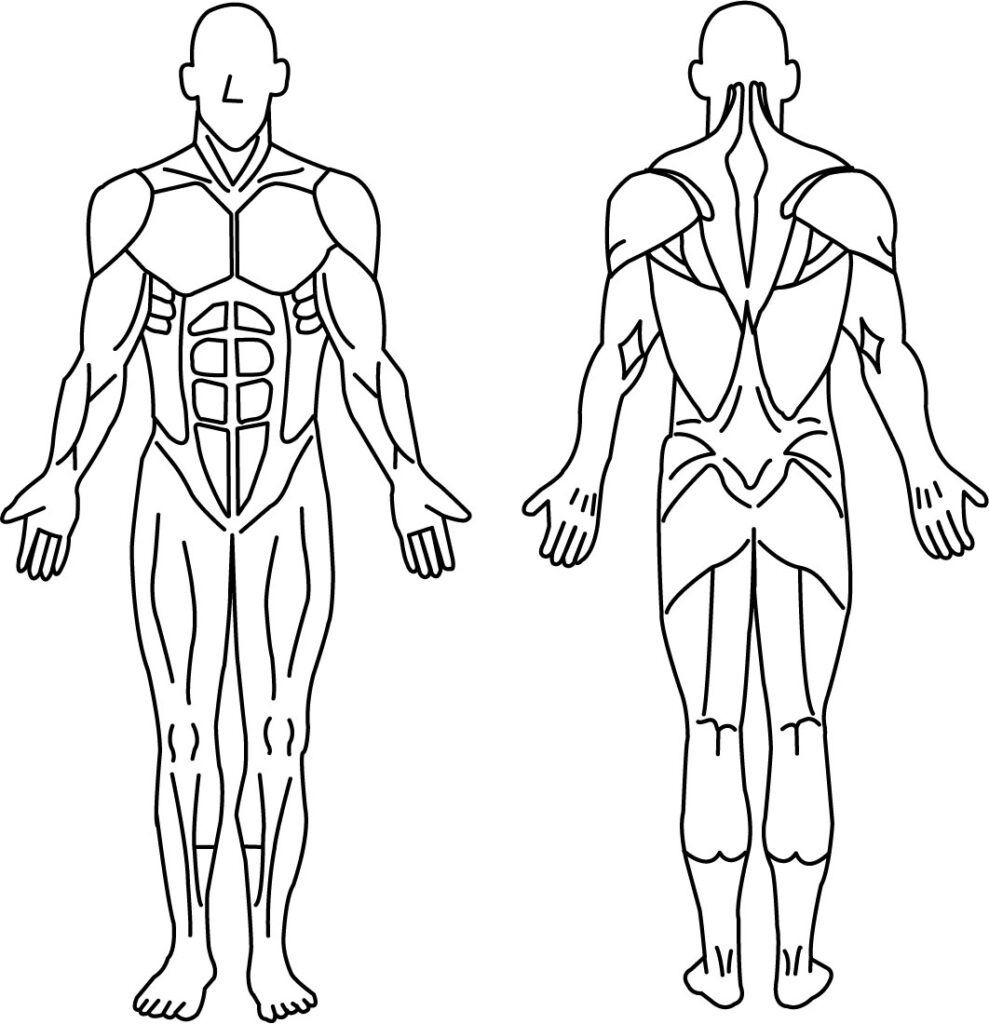

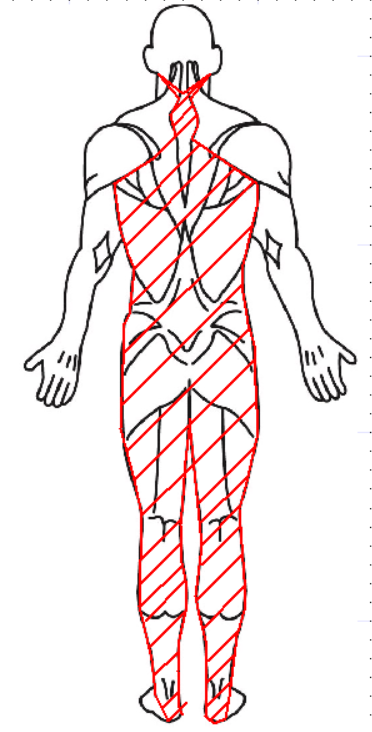

人間には多くの筋肉が存在し、大小含めて約600を越える筋肉が存在する。と言われています。

身体の中心は大きな筋肉が多く、手足にいくと小さな筋肉が多くなっていきます。

また、筋肉は繋がっており、連動性があります。

つまり、ある筋肉を動かすと他の筋肉も不随意で動いてくるということです。

体幹は身体で大きな出力が出せる部位です。

大きなものは動かしやすく、再現性も高くなりやすいです。

そして、筋肉の連動性から体幹を動かすことで腕も動く。

ダーツにおいて、これを使わない手はありません。

そのため、ダーツは体幹主導で行うスポーツだとお話をしました。

体幹の重要性

体幹は木の幹であり、手足は枝先であるという表現をよくされます。

風が吹いた時に枝は揺れますが、幹が揺れるのは相当なことだと思います。

体幹は、人間本来のパワーの源だと考えています。

立つ時も座る時もこの体幹がしっかりしている事で疲労が少なく、力が出せるのです。

立つのも座るのも、大して疲れないし、力も使わないでしょ。

そう感じる方も多いと思います。

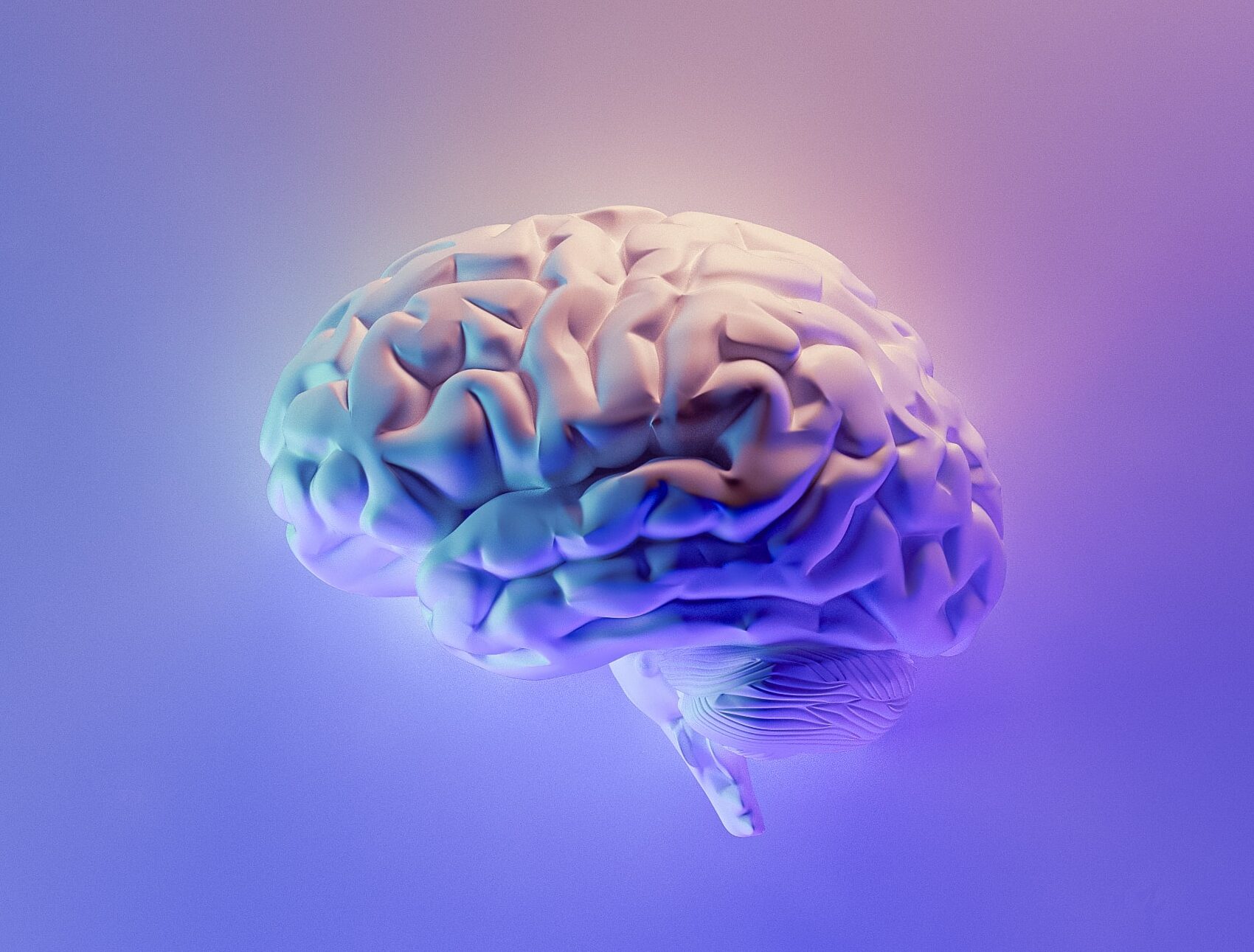

しかし、人間は脳で身体のバランスを感知しています。

この脳を安定させるための姿勢を維持し続ける事に、無意識に筋肉を使い、疲労していくのです。

デスクワーク等で肩が凝る経験がある人も多いかと思いますが、脳を安定させるために肩等に負担をかけていると言えると思います。

私は過去、姿勢が酷く悪く、最低月1回はかなり強い鍼を打たないと頭痛が酷く、動けなくなるような体質でした。

現在は、様々な勉強やトレーニング等を取り入れ、月1回の軽いメンテナンスと日々のセルフケアで、そのような事もなく何年も生活出来ています。

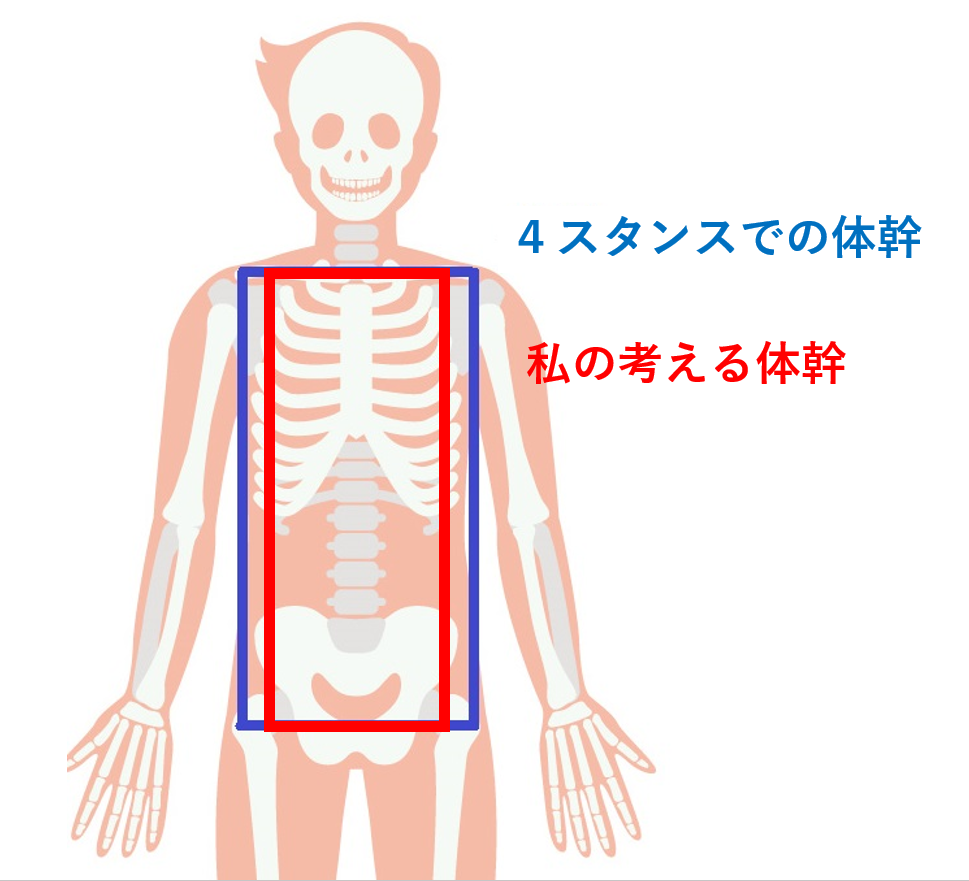

体幹とは胴体そのものである

体幹とはどこでしょうか?

体幹とは胴体です。

4スタンスバイブルでは、胴体=左右の肩と股関節を結ぶ四角形と書かれています。

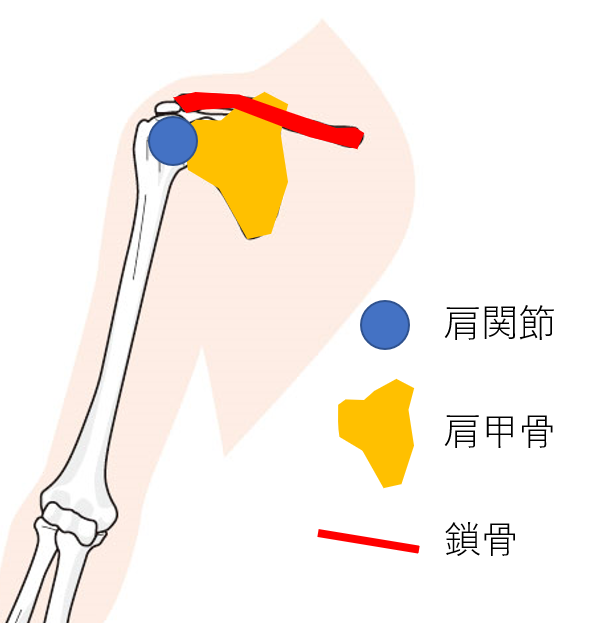

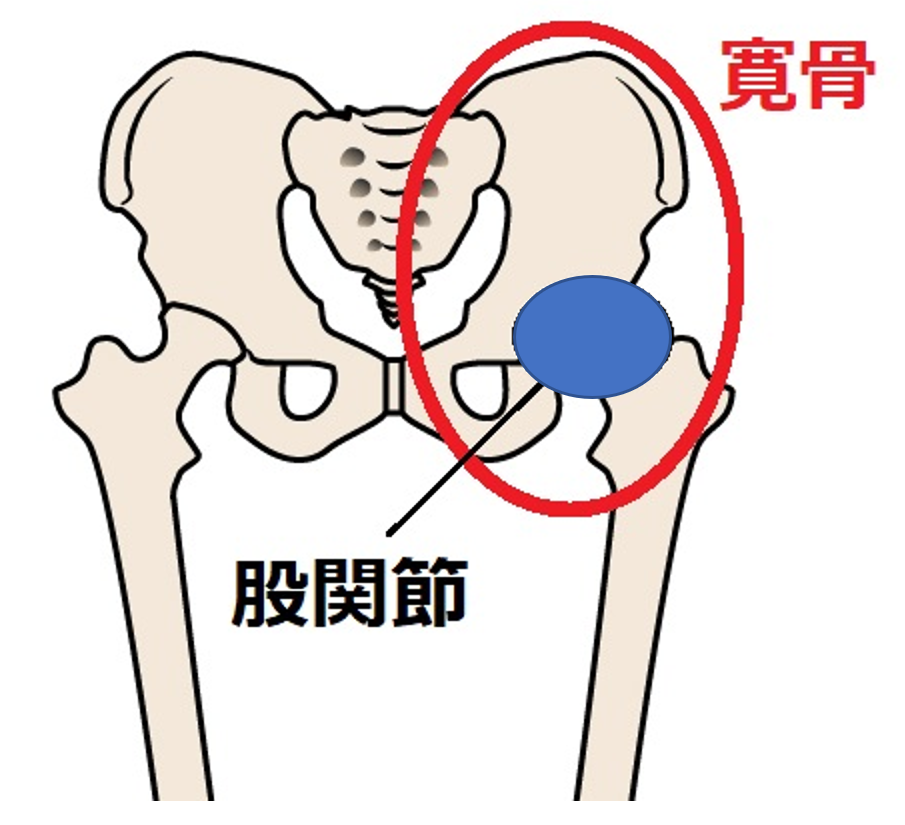

しかし様々な本を読んだ結果、私が考える体幹は、もっと身体の内側である鎖骨・肩甲骨~骨盤(寛骨)だと考えています。

以前ご紹介したように、肩は肩甲骨・鎖骨と繋がっています。

つまり、腕の始まりは肩甲骨と鎖骨です。

股関節は骨盤と繋がっており、足の付け根は骨盤(寛骨)と言えると考えます。

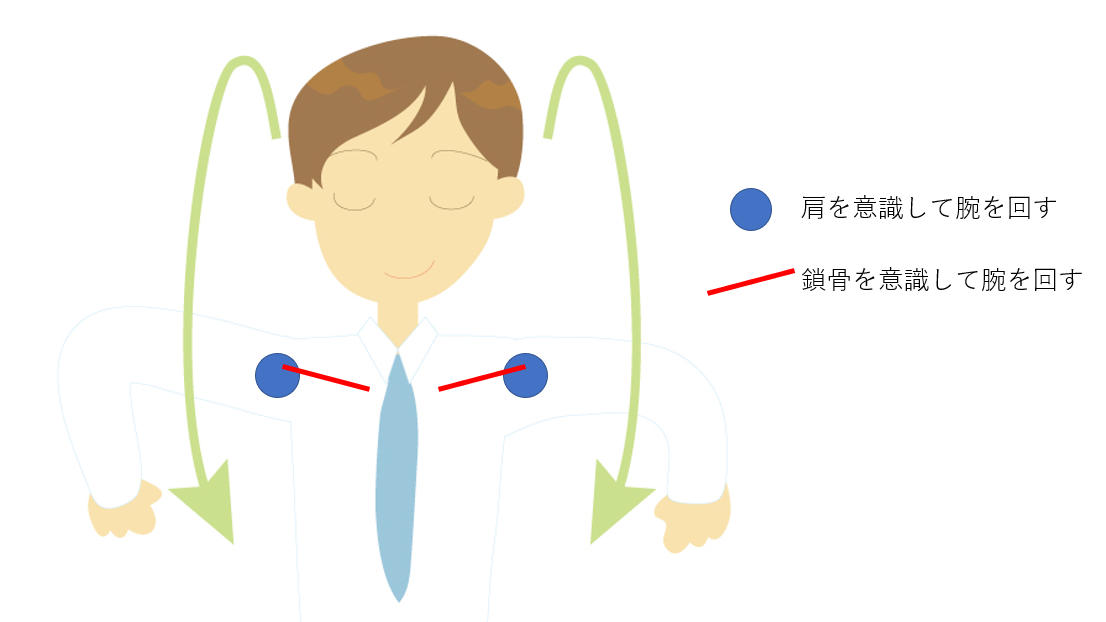

試しに肩を意識して腕を回すのと、鎖骨や肩甲骨を意識して回す。

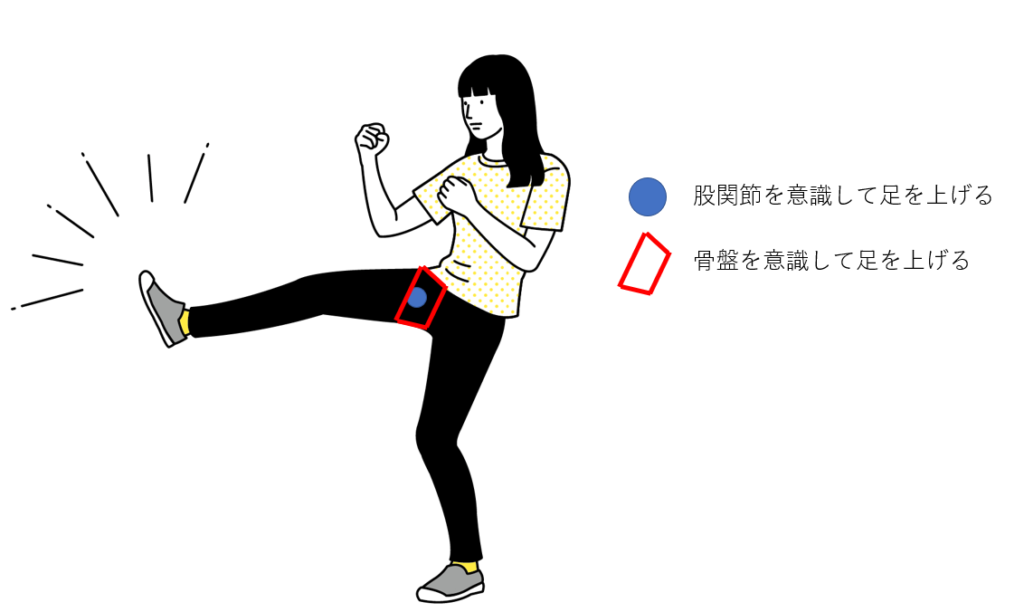

足の付け根を意識して足を上げるのと、骨盤を意識して足をあげる。

※骨盤の意識し難い方は、みぞおちから動かす位の気持ちでも良いと思います。

この2つの動きをやってみて下さい。

体幹で動く事の動きやすさや動きの幅が違うのが理解してもらえると思います。

この大きな力をいかにダーツに伝えるが大事なポイントです。

しっかりと立つ

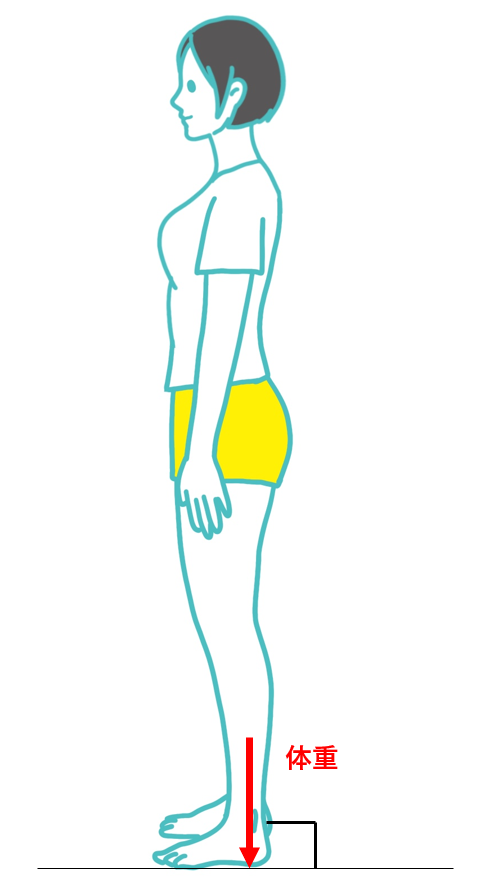

どうしたらその体幹の力をダーツに伝えられるのでしょうか。

それは、まずしっかりと立つことです。

先程も書いた通り、人間は二本足で立つ動物です。

動くエネルギーは地面から足で受け取っていると言っても過言ではないと思っています。

ボードとの距離を近づけたくても、フラフラするような立ち方では、地面からのエネルギーを得ることが出来ません。

しっかりと安定した立ち方が大切です。

これが「足でダーツを投げる」と言われる方の理由ではないかと考えます。

脳の安定

よく使われる例ですが、ボールで的を狙う場合、フラフラした足場で狙うよりも、しっかりとした地面で狙った方が狙いやすいですよね。

これは、先ほどの脳の安定と紐づいてきます。

人間は、脳が認識し、手足に指令を出すことで身体が動きます。

つまり、脳が安定していないと、どうやって狙って良いのか分からないという状態です。

また、足から必要なエネルギーが得られない場合、パワー不足を補うため、末端の筋肉に頼る結果となります。

そうすると、再現性が落ちる結果となります。

そのため、土台であるスタンスはしっかりとする必要があります。

スローラインに入る

順序が逆になってしまいますが、ターゲットを見ながら、スローラインに入り、構えます。

「構える」とは、準備だと考えています。

下を向いてスローラインを確認しながら、構えてはいけません。

脳はここを狙うという指令を出しながら、身体を調整します。

必ず、ターゲットを見ながら構えに入る事が大切です。

スローラインを見ながら立ち、顔を上げても、下を狙う準備をした状態の身体でボードを見ているに過ぎません。

良い例かはわかりませんが、明日山に行くぞと準備をして、当日海に向かっているようなものです。

このスローラインへの入り方も2通りあり、合う・合わないがあることを以前の記事で紹介しています。

スタンス

スタンスでは、身体をリラックスさせます。

脱力とよく言われますが、必要な力まで抜いてはいけません。

ダーツは静・動が行われるところが難しいところです。

身体のリラックスとは何か

リラックスとは、余計な力が入っていない事。

骨で立てており、足の裏側の筋肉、体幹で身体を支えている状態がリラックスだと考えています。

4スタンス理論を取り入れている方であれば、立位なら5点、稼働中であれば3点が揃ってる状態です。

ダーツにおけるスタンスの目的

動かないように。と身体に力を入れてしまい、「ロックをかけてしまっている」状態の方を見かける事があります。

スタンスの目的は、

- 頭がぐらつかずに安定し、ターゲットを捉えていること

- 次の投げる動作で、身体の必要なポイントが動かないよう準備が出来ていること

それが出来ていることだと思っています。

「身体の必要なポイントが動かない」については、後ほど出てきますので、頭の片隅に置いておいてください。

スタンスは、「投げる前の準備」と捉えています。

足裏における体重位置

スタンス時の体重の位置で悩む方がいらっしゃいます。

スタンスの形にもよりますが、セットアップでは踵付近に体重がかかるのが良いと考えています。

前述した身体の後ろ側の筋肉を使うこと、骨の付き方の2点から考えても、かかと付近にある方が理想だと考えます。

上記サイトでも、かかと付近に重心がかかるのが正しいと書かれています。

ただし、スローの際は重心移動(体重移動)を必要とするため、動いて構わないと考えています。

無理に維持し続けようと、身体をロックしてしまい危険です。

スタンスでの上半身の向きの決め方

スタンスの向きは、ゼロポジションとスキャプラプレーンの考え方を取り入れています。

ゼロポジションとは、肩甲棘と上腕骨が、ほぼ一直線上になる肢位であり、肩甲棘と上腕骨の長軸が一致したポジションをいいます。

理学療法士 井上健太 noteより

スキャプラ=肩甲骨のことで、プレーン=面なので、スキャプラプレーンとは日本語で肩甲骨面とも言われています。

肩甲骨は体の背面に位置していますが、丸みのある肋骨の上に位置するため水平面に対してやや角度を持っており、その角度は水平面から前方に30°程度あると言われています(個人差があります)。

スキャプラプレーンは関節を包む関節包や靭帯のバランスが安定し、ゼロポジションと同じく上腕骨への回旋ストレスがかかりにくい機能的なポジションです

高校野球ドットコム より

軽くバンザイをして、自然と下げてきて楽な位置。と考えても良いかもしれません。

その自然な肩の位置で、伸ばした手をターゲットに向け上半身を決める。

下半身はそれに合わせて無理に力が入らない位置で調整する。

肘を曲げて折り畳めばセットアップ~テイクバックまで完成する。

これは、スクールオブダーツやDeepitで有名なKTM.さんがよく言われる逆再生理論に繋がるところがあると思います。

逆再生理論を詳しく知りたい方は、School Of Dartsのご購入を検討してみてください。

テイクバック

テイクバックも投げる前の「準備」です

先程から「準備」と言ってます。

例として、ジャンプ(垂直飛び)をする際に、最初から足に力をいれていたら高くは飛べないですよね。

また、高くジャンプする際、正確にこの位置まで膝を曲げて~~~~な方は居ないと思います。

(体操選手レベルまで行くとあるのかもしれません。)

そんなイメージです。

テイクバックは脱力と言われますが、要はこの後にダーツに力を伝える準備が出来てればいい。

そのように考えています。

テイクバックの後は、ダーツで一番力を必要とする「腕を振る」という行為があります。

それが出来る程度の「リラックス状態での準備」が出来ていれば問題ありません。

力が必要な行動の前は、極力身体の力は抜いてリラックスした状態が必要です。

大きな荷物を押す際、よっこいしょ(死語?)と始めから力を入れた状態の方は居ないと思います。

2通りのテイクバックイメージ

テイクバックは2通りのイメージがあると思います。

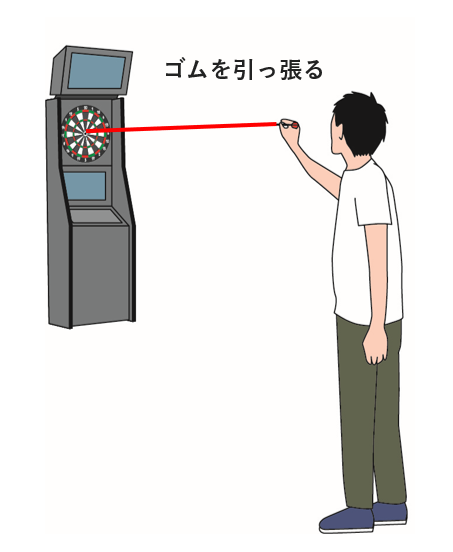

過去教わった人には、ボードとダーツがゴムで繋がっていて、そのゴムを引っ張ってくる。

そしたら勝手に手が出るよ。と言われました。

これは自分に合わなかったどころか、当時イメージすら掴めず、理解が出来ませんでした。

手が勝手に出る...?

- 引くことを意識することによって、手が前に出るタイプ

- 手を前に出すために、なんとなく引いてくる(手が落ちてくる)タイプ

この2パターンが存在するかと考えています。

恐らく私は後者。

どちらにしても、この後ダーツに力を加えるために身体の中心(体幹)にエネルギーが溜まれば良い。と考えています。

グリップ

グリップには今回触れません。

体幹主導で動いていけば、手に入っている力が邪魔になります。

そうなると力がぬけ、勝手にグリップが完成すると思っているからです。

先程の逆再生理論の1つになります。

私が行っているバレル選びの方法では少し触れています。

ダーツに力を加えていく

いよいよフォロースルーで、ダーツに力を加えていきます。

ダーツは、比較的距離が近いため、腕の力だけでボードに届いてしまいます。

しかし、先程から言うようにダーツは全体運動であり、体幹主導で行うスポーツです。

体幹主導とは

野球のスイングやゴルフ、テニス、サッカー等々 様々なスポーツの動きで、腰を捻り、胴体が動いてから腕が後からついてくる現象を見たことはありませんか。

足からの身体の伸縮や捻りによってパワーを生み出し、胴体が先行し、末端である手足が後から出てくる。

これが体幹主導です。

ダーツは非常に小さい動きですが、この体幹主導は上達に必要不可欠な技術です。

過去スポーツをされていたり、元々のセンスが良い方は自然とこの動きが出来ている事が多く、上達も早い傾向があると思います。

体幹主導で動くには

この体幹主導でダーツに力を加える為に、今までの様々な準備が必要となるのです。

体幹主導で動くと、末端の手足は遅れて出てきます。

所謂、動きの中にラグやディレイが発生します。

これが力を生み出し、ダーツに力を伝える源です。

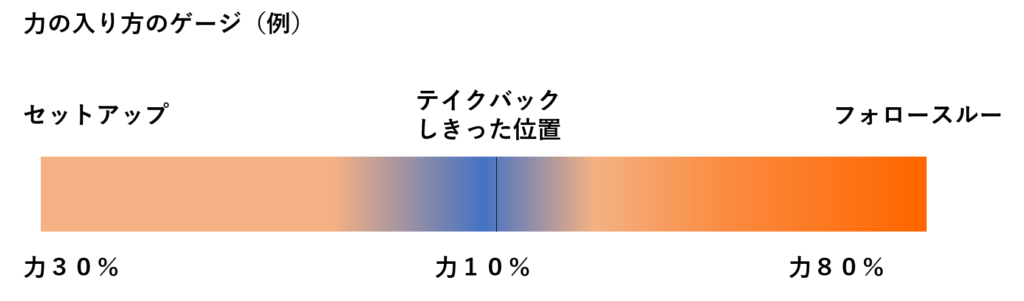

テイクバックしきるまでにリラックスをし、力を出す前の準備をします。

そして、ゆっくりと足から力が伝わって、胴体を通り、腕に力が伝わり、ダーツが伝わる。

テイクバックしきるまでに力のゲージを落とし、準備をします。

そして、足からエネルギーを伝え、身体がゆっくりと動き始め、最終的に腕がマックススピードになるようなイメージ。

テイクバックからフォロースルーに切り替わる点をトップと言いますが、トップから一気に解放するのではなく、足から徐々に上半身に力が伝わっていき、最終的に腕が出ていく感じです。

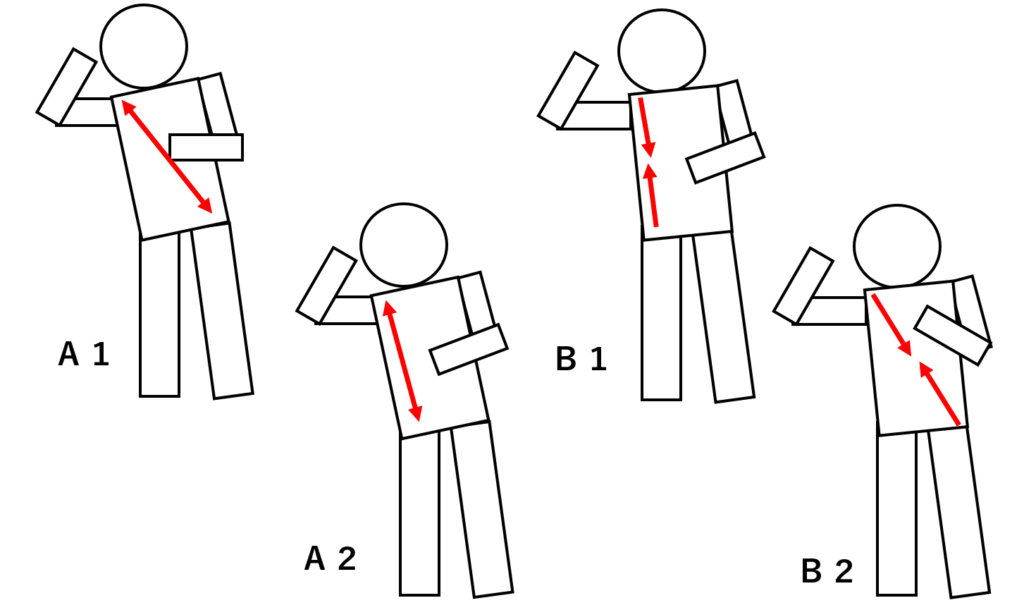

この体幹の動きには複数あり、他のスポーツや動きをしてみた時に、自分がどう動いたら動きやすいか。可動域が大きくなるかで考えてもらうと良いと思います。

4スタンスを取り入れている方であれば、このような体幹の動きを感じとれます。

私の場合、4スタンスでA1タイプで、クロスタイプと言われるタイプです。

このトップの瞬間のイメージは、前足で地面からエネルギーをもらい、腰を軽くひねることで、前腕にぶつけるような感覚を持っています。

そうすることで、確かに図のような斜めに伸びるような感覚があります。

おそらく他のタイプの方は違うイメージでしょう。

また、同タイプでもスタンスの取り方等で若干感覚は異なるのはないでしょうか?

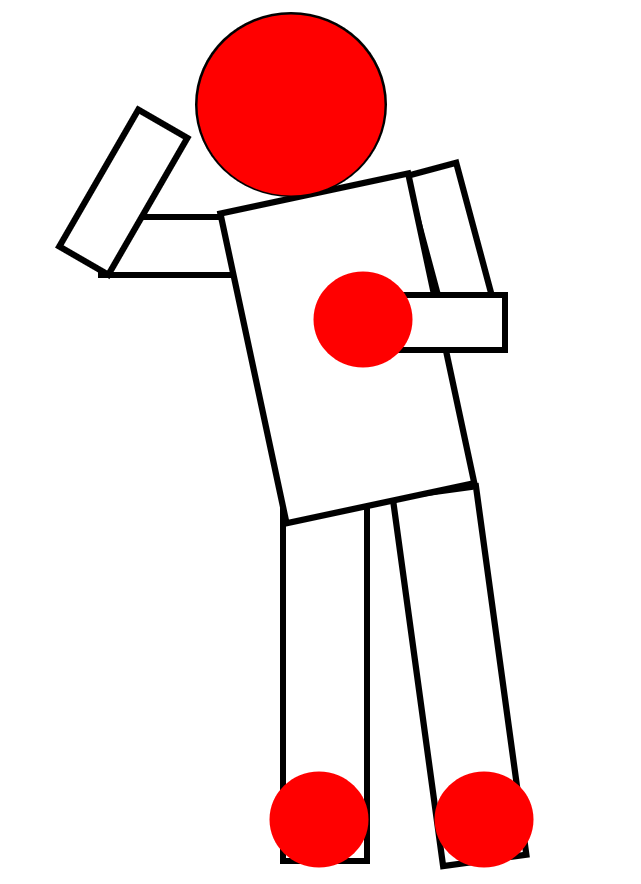

ダーツにおいて動かしてはいけない箇所

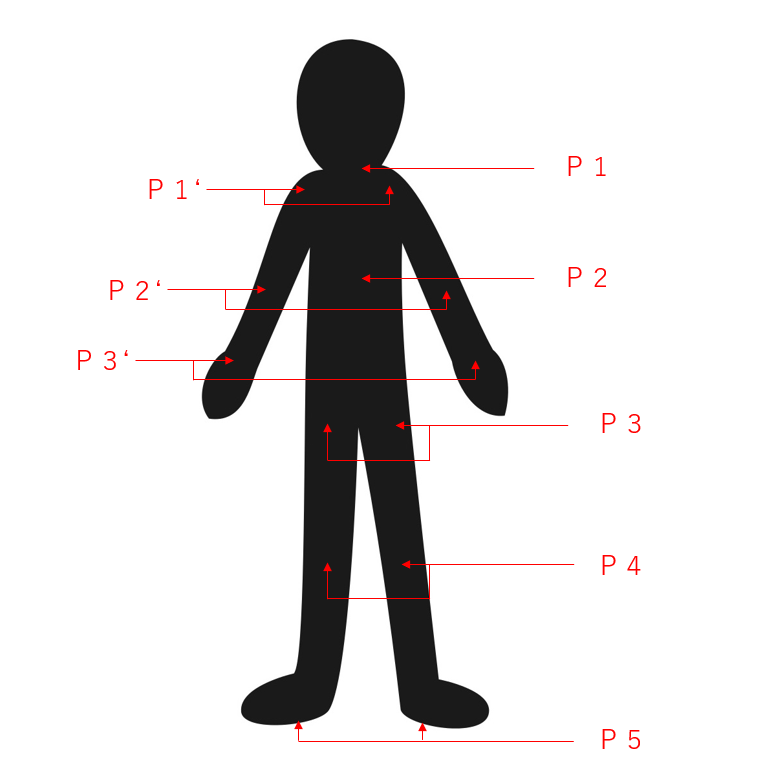

だいぶ前の文章で動かしてはいけないポイントと書きましたが、そこはどこか。

頭、左手、両足 この4点です。(廣戸聡一のブレインノートより)

逆に言えば、ここ以外は動かして構わないのです。

特に腕と体幹は動かさないと、ダーツに力が伝えられない状態となります。

そのため、私の「腰を軽く捻る事で、上半身にエネルギーを伝え、腕が出る」という感覚は大きく間違ってはないと考えています。

まとめ

今日のまとめです。

- ダーツは腕だけの力で投げるのではない。

- 再現性を高め、最小限の力で投げる為に、体幹の力を使ってダーツに力を加える。

- 腕は、最終的にターゲットに向いていれば良い。

- ゼロポジションとスキャプラプレーンで余計な力が入らない位置を探す。

- 4点以外は動いても構わない。

- ダーツ始めたばかりで良く分からない。

- Bフライト位までは行くけど、その先に中々いけない。

- イップスで投げられなくて困っている。 等

そんな方は、是非参考にしてもらいたい内容です。

この記事が参考になった。良かったという方は各種SNSでフォローやコメント、拡散お願いします!

それでは!

参考文献 等

School Of Darts (本編・大辞典・スピンオフ1~4)

4スタンスバイブル

廣戸聡一ブレインノート

面白いほどパフォーマンスが上がる 新しい体幹の教科書

姿勢の教科書

筋肉のしくみ・はたらき事典